next exhibitions // nächste ausstellungen

.

20/04/2024 – 10/05/2024

>>HOME ⎮ TOWN – perspektiven auf hamburg // perspectives on hamburg

26/04/2024 – 28/04/2024

>>private view berlin

04/05/2024 – 24/05/2024

>>family affairs, brownian motion art space, kaiserslautern

01/08/2024 – 16/12/2024

>>schwarz rot gold (2024), schloss bruchsal

.

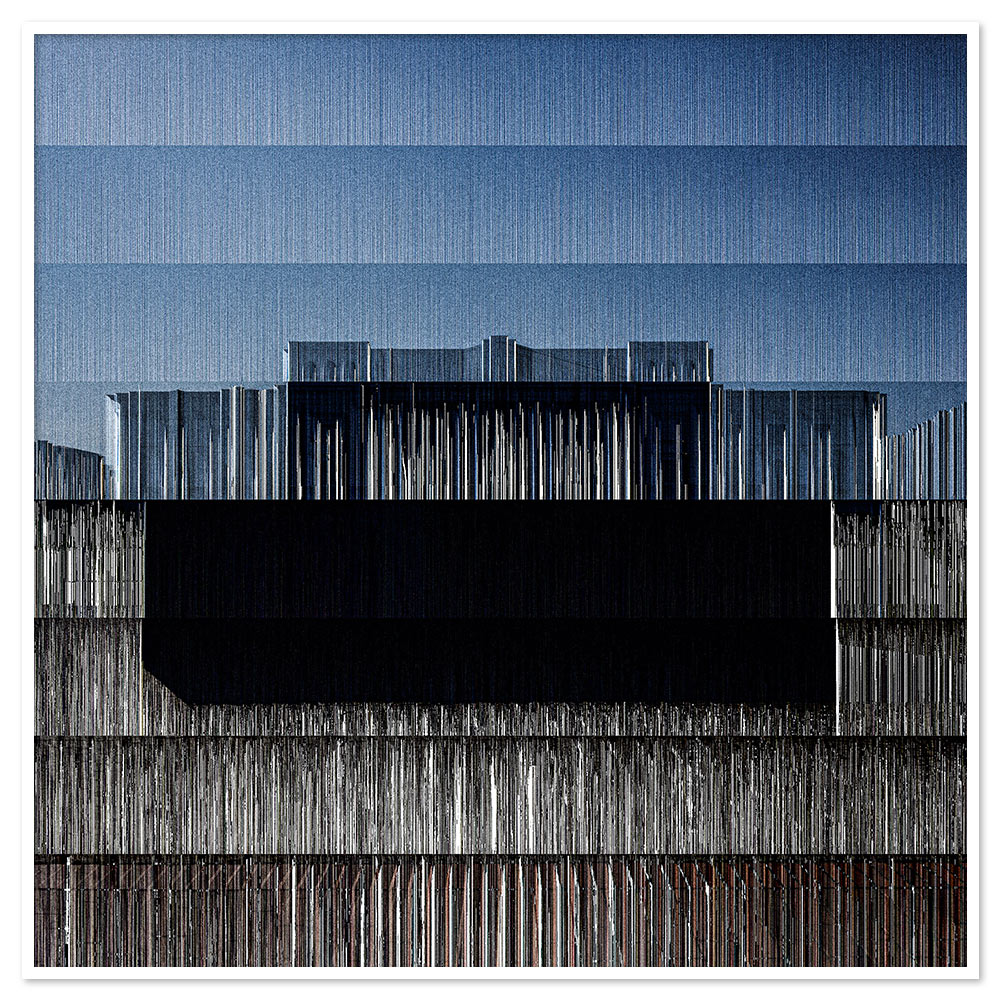

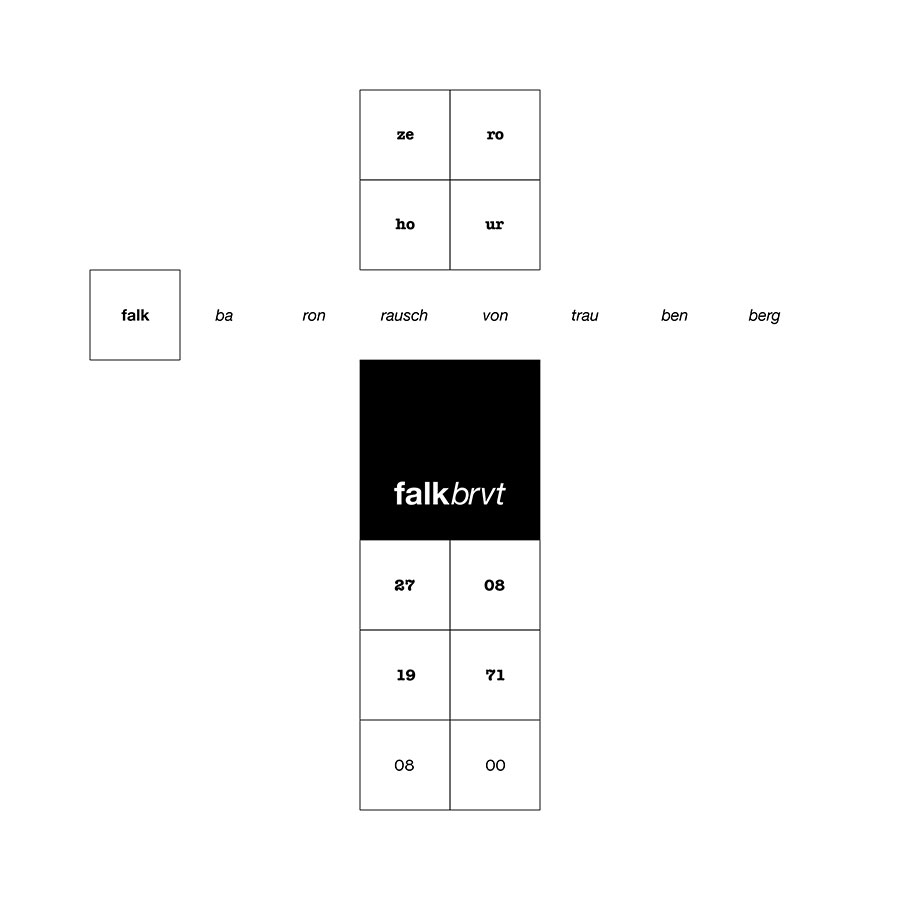

image left // bild links:

2022-0001 _ 01M2 (rathaus altona)

64x64cm – 25,2×25,2inch

edition of 8

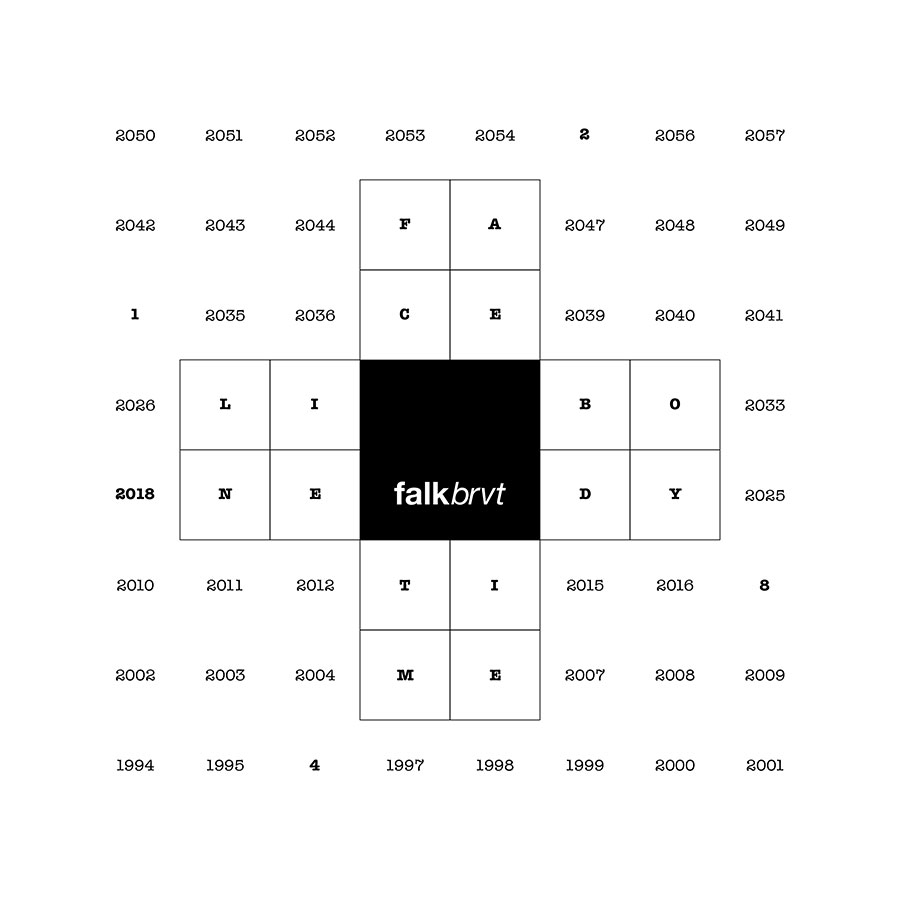

face.core - das herzstück

:: das individuum, sein selbstverständnis zu seiner inneren wie äusseren welt, seine existenz mit seinen grenzen und widersprüchen steht im mittelpunkt meiner visuellen entfaltung im segment core.

:: at the center of my visual unfolding in the segment core is the individual, his or her self-conception of the interior and exterior world, existence with its boundaries and contradictions.

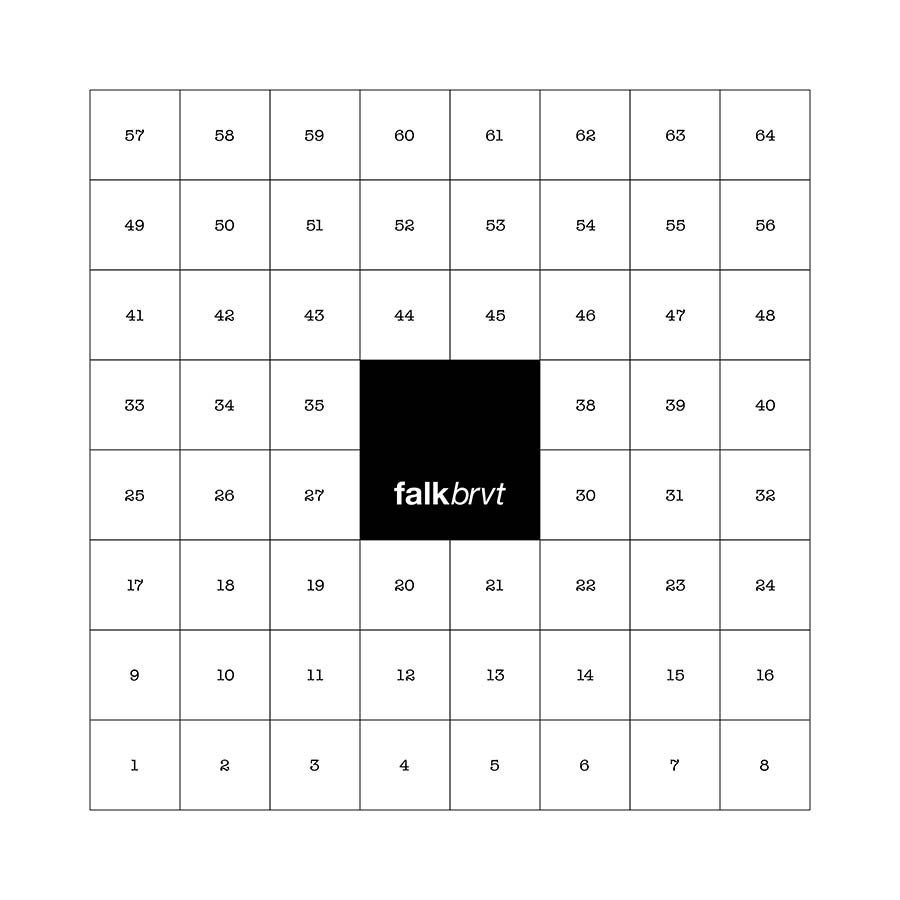

line

:: unter line fasse ich alles textliche und erklärende zusammen. hier findest du infos zu meinem grundlegenden gestaltungsprinzip ausgehend von der zahl 8, mein newsletterarchiv seit meinem neuanfang 2018 und meinen persönlichen blog, der im jahr 1994 beginnt. werksphasen, vita und ausstellungsverzeichnis findest du hier ebenfalls. line umfasst die segmente code / seed / feed / data.

:: under line i summarise everything textual and explanatory. here you will find information about my basic design principle starting from the number 8, my newsletter archive since my new beginning in 2018 and my personal blog, which starts in 1994. you will also find work phases, vita and exhibition directory here. line comprises the segments code / seed / feed / data.

face.move - alles in bewegung

:: move – von kamera-, scanner- bis hin zu bilddatenbewegungen.

:: move – from camera, scanner to image data movements.

face

:: unter face fasse ich all meine fotoarbeiten zusammen. ich verstehe mein fotografisches werk als ein offenes, kontinuierlich wachsendes werk jenseits von abgeschlossenen serien. je länger ich daran arbeite um so mehr neue, ungeahnte und sinnstiftende verknüpfungen entstehen. hier kannst du in meine bilderwelten eintauchen und dich inspirieren lassen. face hat die vier segmente core / move / note / mini

:: under face i summarise all my photographic works. i understand my photographic work as an open, continuously growing work beyond completed series. the longer i work on it, the more new, unexpected and meaningful connections emerge. here you can immerse yourself in my pictorial worlds and be inspired. face has the four segments core / move / note / mini

face.note - (m)ein tagebuch

:: note – (m)ein visuelles tagebuch. hier findest du alles von erinnerungen und gedanken, bildideen bis hin zu experimenten. es sind meine täglichen visuellen fingerübungen – nach datum und uhrzeit des entstehens benannt.

:: note – my/a visual diary. here you will find everything from memories and thoughts, image ideas to experiments. they are my daily visual finger exercises – named after date and time of creation.

time

:: unter time fasse ich alle zeitbasierten arbeiten zusammen. ausgangspunkt sind oft fotografische einzelbilder, die ich in kombination mit einer tonspur in bewegung versetze. eigene performances wie auch alltägliches halte ich gerne mittels videoaufnahmen fest, die nicht selten basismaterial für eigenständige videoarbeiten sind. 2026 geht es hier los.

:: under time i include all time-based works. the starting point are often single photographic images, which i set in motion in combination with a soundtrack. i like to capture my own performances as well as everyday life by means of video recordings, which are often the basic material for independent video works. 2026 is the start.

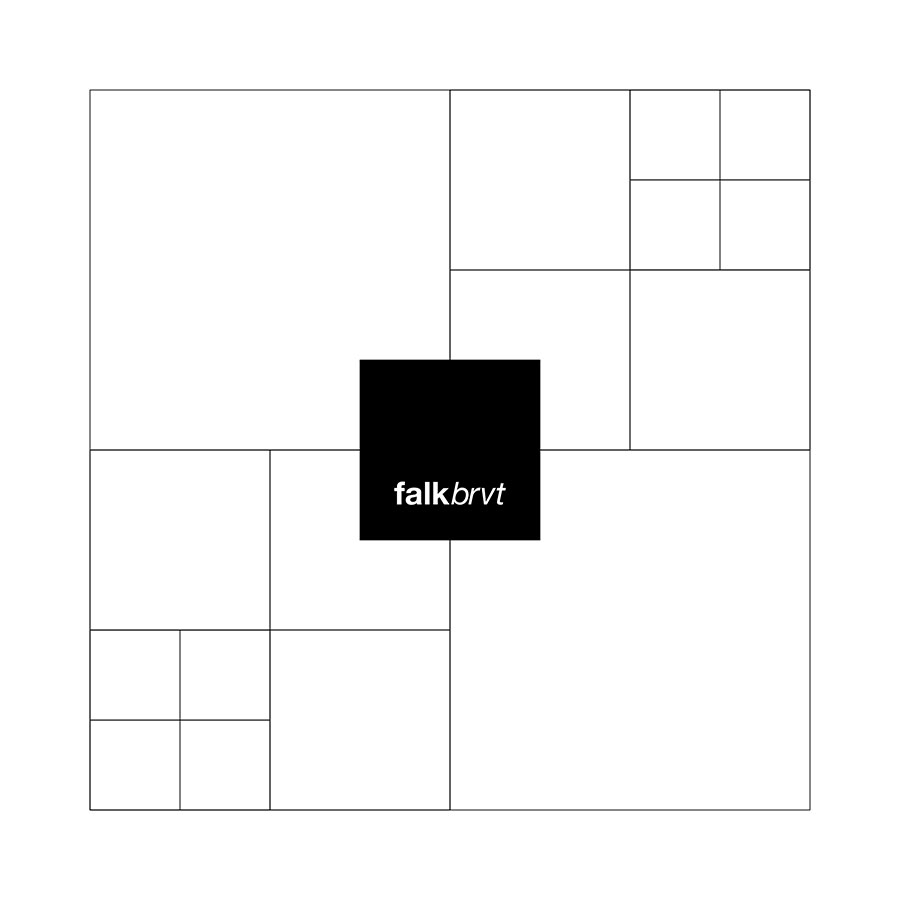

face.mini - jedes werk in klein

:: manche meiner werke berühren dich? du findest sie inspirierend?

oder sie fordern dich auf positive art und weise?

dann sei dein eigener kurator! sammle, arrangiere und präsentiere mein werk auf deine weise.

dazu brauchst du weder viel platz noch viel geld.

:: some of my works touch you? you find them inspiring?

or they challenge you in a positive way?

then be your own curator! collect, arrange and present my work in your own way.

you don’t need a lot of space or money.

body

:: unter body fasse ich alle körperlichen arbeiten zusammen. mit körper meine ich sowohl den menschlichen körper als auch räumliche objekte. hier findest du sowohl performance- als auch installationsarbeiten. mein einsatz meines eigenen körpers spielt hier ebenso wie in meinen fotografischen arbeiten eine zentrale rolle. 2026 geht es hier los.

:: under body i include all physical works. by body i mean both the human body and spatial objects. here you will find both performance and installation works. my use of my own body plays a central role here as well as in my photographic works. 2026 is the start.